字数迷思与内容本位,硕士论文写作中的数量困境及突破路径

- 研究生论文

- 2025-07-01 00:58:40

- 346

,> 硕士论文写作中普遍存在“字数迷思”,即学生过度关注达到硬性字数指标,却可能陷入堆砌冗余内容、稀释论证深度的困境,这种对数量的焦虑源于评价体系压力、学生自身对“量”的追求及对研究深度把握不足,突破此困境的关键在于回归“内容本位”原则,应摒弃单纯的字数追求,聚焦核心问题的深度挖掘与创新性论证,优化论述结构,确保逻辑严密、层次清晰;强化问题意识,提升分析与批判能力;在满足基本规范前提下,以论证的充分性和观点的价值性为核心目标,加强与导师沟通,明确质量优先的评价导向,将精力投入于提升内容实质而非数字表象,从而实现从“数量达标”到“质量过硬”的转变。,(字数:197字),要点提炼:**,1. **困境(字数迷思):** 过度追求字数导致内容稀释、论证肤浅,源于评价压力、学生认知偏差。,2. **核心原则(内容本位):** 摒弃字数焦虑,聚焦核心问题的深度研究与创新论证。,3. **突破路径:**, * 优化结构,确保逻辑清晰。, * 强化问题意识与分析深度。, * 以论证充分、观点价值为核心(在规范内)。, * 加强导师沟通,明确质量导向。,4. **目标:** 实现从“数量达标”到“质量过硬”的转变。

在那些为硕士论文殚精竭虑的日子里,我常被一种焦虑缠绕:我的章节是否足以填满那三万字的要求?是否必须再扩充冗长的文献综述或增添数据?多少次,在导师办公室,面对被圈出要求删减的段落,我一面心疼那熬过的夜晚,一面又为获得导师“精炼”的评语而庆幸,这看似滑稽的内心挣扎,恰恰折射出硕士论文写作中一个普遍存在的迷思——对字数的过度执着,遮蔽了对学术价值本身的追寻。

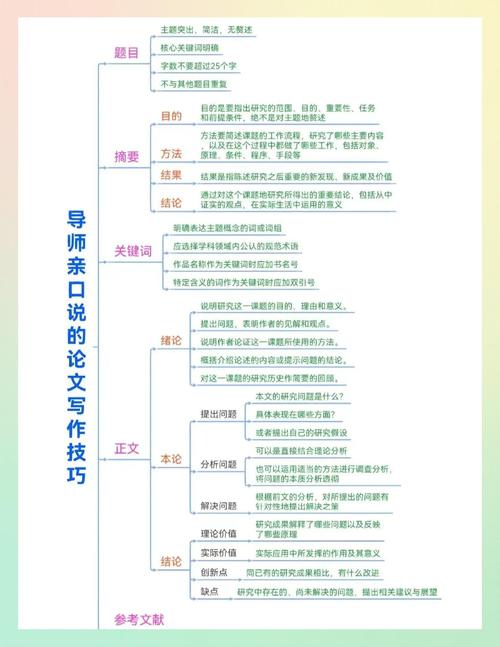

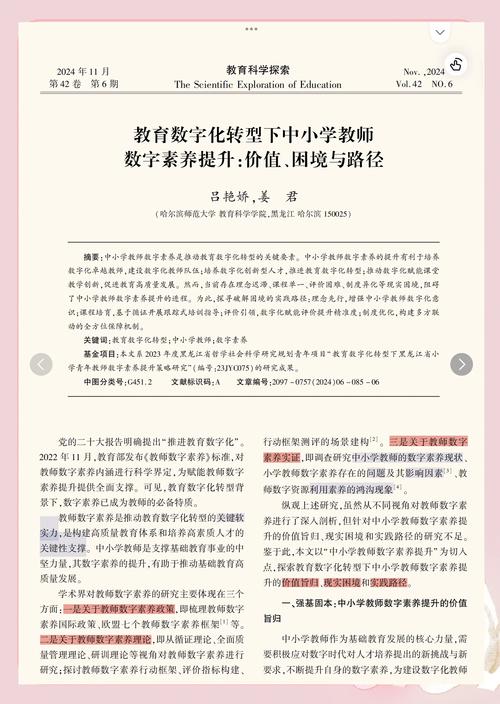

硕士论文的字数要求,犹如一条无形的绳索,在不同学科间织出形态迥异的图谱,以人文学科为例,一篇严谨的历史学硕士论文,往往被期待接近甚至超过三万字,厚重的文献爬梳、精微的文本细读、复杂的历史语境还原,都需要相当的篇幅支撑,试想,一位研究清代江南士绅文化的学者,若不对庞杂的地方志、家谱、笔记小说进行充分梳理与互证,其结论便易流于浮泛,反之,在工学领域,一篇以创新性算法或优化设计为核心的硕士论文,其核心价值更凝练于技术实现、实验数据与效能提升的清晰呈现,一位专注于新型复合材料力学性能优化的机械工程硕士生,其论文精华可能浓缩在关键公式推导、精妙的实验方案与令人信服的对比数据中——即使整体篇幅显著少于文科论文,其分量依然沉甸,这种差异,深植于学科内在的“知识生产逻辑”:文科强调阐释的深度与广度,需要层层递进的分析论证;而工科更注重解决路径的精准高效与成果的可验证性。

当字数从合理尺度异化为僵硬的衡量标准,其本应服务的学术目标便悄然扭曲,其一,它催生了学术“注水”,为凑足字数,一些论文不惜堆砌意义不大的背景资料、重复论证或填充大段教科书式的基础概念阐述,比如某管理类论文为拉长篇幅,竟耗费近十页篇幅复述早已成熟的基础理论模型,严重挤压了本该属于原创分析与案例深究的空间,其二,它粗暴地压制了思想的精粹表达,一个极具洞见的观点,一段鞭辟入里的分析,常因“过于简洁”而被要求生硬拉长,稀释了原本锐利的锋芒,其三,它导致了评价体系的错位,评审者有时不自觉地被篇幅“震慑”,或将字数不足等同于工作量匮乏、研究不深入,而忽视了真正决定论文价值的“内容密度”与思想锐度,这种种弊端,使得字数规定从一种管理工具,异化为学术生产流水线上的扭曲刻度,模糊了学术写作的根本目的——生产与传播新知。

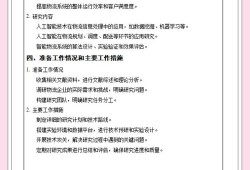

要破除对字数的迷思,回归“内容本位”的学术评价核心,需从写作实践与评价体系两端发力,于研究者而言,应建立“内容密度”意识,我至今清晰记得导师的提醒:“真正的好论文,是别人每读一页都能获得新东西,而非在冗词赘句中艰难跋涉。”写作中,应反复追问:每一章节、每一段落甚至每一句话,是否不可或缺?是否为支撑核心论点、阐明研究方法或展示关键发现贡献了独特价值?一篇优秀的经济学实证论文,其价值不在于描述性统计的篇幅,而在于精巧的计量模型设定、对内生性问题的严谨处理以及对结果经济意义的深刻解读——这些才是真正的“重量”所在,在组织上,需突出“问题-方法-发现-讨论”的主轴,让论证如利剑般直指核心,避免在次要枝节上过度铺陈,在评价层面,则应大力倡导“以质取胜”的原则,评审者应穿透字数的表象,聚焦于研究问题的价值、方法的适切性与创新性、论证的逻辑严密性、结论的可靠性及其对领域的贡献度,一个核心问题值得铭记:该研究是否在知识地图上增添了一个有意义的坐标点?其启发价值是否超越了页数的局限?

硕士论文的字数规定,本意在于确保研究的充分性与严肃性,其初衷无可厚非,当它被固化为冰冷的数字门槛,甚至成为学术“肥胖症”的诱因时,其工具属性便僭越了目标本身,字数的藩篱,实则是学术传统与现代管理思维交织下的一处病理切片。

真正的突破,在于重拾“内容本位”的学术信仰,这要求写作者以思想的锐度与论证的密度为追求,要求评审者穿透篇幅的迷雾去触摸研究的灵魂,当一篇硕士论文的价值,最终以其所解决的真问题、所运用的巧方法、所贡献的新知灼见来衡量时,学术的星光才会真正璀璨于字里行间——学术价值从来不在于计数器的显示,而在于它对未知疆域那一点一滴、却掷地有声的照亮。

本文由Renrenwang于2025-07-01发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:https://www.renrenxie.com/yjslw/1540.html