硕士毕业论文字数要求的合理性探讨、实践困境与优化路径研究

- 研究生论文

- 2025-06-14 00:41:36

- 80

,---,** ,本研究聚焦硕士毕业论文字数要求的合理性问题,研究认为,现行的字数标准虽旨在保障学术深度与规范性,但在实践中常遭遇多重困境:刚性指标易诱发内容注水、形式主义,挤压创新空间;字数与学术质量并非必然正相关,导致学生与导师面临“为凑字数而写作”的尴尬,论文深入分析了这些矛盾的根源,并在此基础上,探讨了更具弹性和质量导向的优化路径,如引入分层评价体系、强化过程指导与质量监控、探索多元化成果形式等,旨在为优化研究生培养评价机制提供参考。,---,**说明:**,1. **核心要素覆盖:** 摘要清晰涵盖了标题中的三个核心议题——合理性探讨、实践困境、优化路径。,2. **内容要点:**, * **合理性:** 点明字数要求初衷(保障深度与规范)。, * **实践困境:** 指出具体问题(内容注水、形式主义、挤压创新、字数与质量脱节)。, * **优化路径:** 提出关键方向(弹性标准、质量导向、分层评价、过程指导、多元成果)。,3. **语言简洁:** 控制在150字左右,符合要求,语言精炼。,4. **逻辑连贯:** 从问题提出(合理性探讨)到现状分析(困境)再到解决方案(路径),逻辑清晰。,5. **研究价值:** 结尾点明研究目的(为优化评价机制提供参考)。,直接基于您提供的标题内容生成,未添加额外信息,力求准确反映您研究的核心关切。

**

本文聚焦硕士毕业论文字数规定这一普遍存在的学术规范,通过梳理国内外高校的现行要求,分析其存在的合理性与必要性,同时指出实践中因字数刚性约束引发的常见问题,如内容注水、结构失衡与创新受限等,结合具体案例,本文进一步探讨了字数要求与学生学术能力培养、论文质量保障之间的深层关系,并提出分层设定、强化过程评价、优化评价标准等优化路径,旨在推动建立更科学、更具弹性的学术评价机制。

硕士毕业论文;字数要求;学术规范;评价体系;优化路径

硕士毕业论文是研究生培养的核心环节,是对学生科研能力、专业知识掌握程度和创新思维的综合检验,在这一过程中,明确的学术规范是保障论文质量的重要基石。字数要求作为一项显性且量化的指标,被国内外绝大多数高校所采用,它直观地设定了论文工作量的下限,旨在引导学生进行足够深入的研究与论述,这一看似清晰的标准,在实际操作中却常常引发困惑甚至争议:多少字数才算“足够”?字数达标是否等同于质量合格?字数限制是否会束缚创新的表达?围绕硕士毕业论文字数要求的探讨,不仅关乎学术评价的公平性与科学性,更触及研究生培养理念的核心——如何在量化管理与学术质量之间寻求最佳平衡点。

硕士毕业论文字数要求的现状与设定依据

-

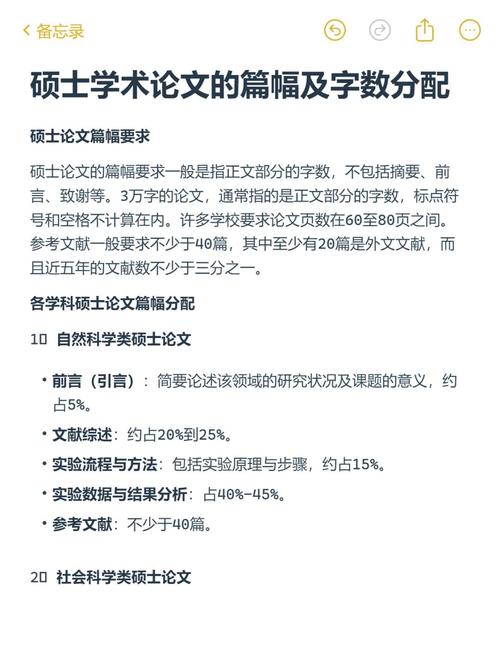

普遍性与差异性并存:

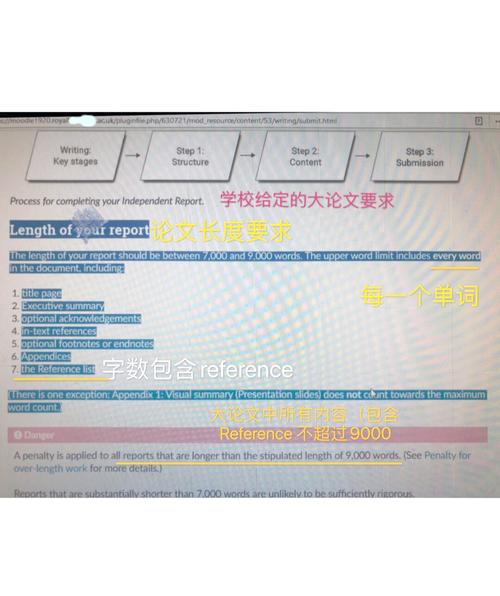

- 普遍性: 国内外高校普遍对硕士毕业论文字数设定下限要求,中国众多“双一流”高校文科硕士论文通常要求正文3万字以上,理工科可能在2.5-3万字以上;部分国外高校要求硕士论文字数在1.5万-2.5万英文单词(约相当于3-5万汉字)之间。

- 差异性: 具体要求因国家、地区、学校、学科(文科通常要求更高)、专业方向甚至具体导师的理解而异,北京大学部分社科专业要求硕士论文正文不少于3万字;复旦大学某些理工科专业可能规定不少于2万字,部分学校仅规定正文部分,有的则包含前言、参考文献、附录等全部内容。

-

设定依据与合理性:

- 保障研究深度与广度: 核心逻辑在于,完成一项合格的硕士水平研究工作,需要充分的数据收集、严谨的分析论证、清晰的逻辑展开和深入的讨论,这必然需要一定的文字体量作为支撑,低于某个阈值,可能难以展现研究的完整性和深度,一项涉及问卷调查和深度访谈的社会学研究,若字数过少,则难以详述研究方法、充分呈现数据、进行多维度分析和深入探讨研究发现的意义。

- 学术训练的必要环节: 撰写长篇学术论文本身就是一项重要的科研能力训练,它要求学生系统性地组织材料、构建复杂论证、精确表达观点、遵循学术规范,这需要足够的篇幅来实践和体现,撰写过程本身是思维深度和表达严谨性的锤炼。

- 评价基准与质量控制: 在学位论文大规模评审的背景下,字数要求提供了一个相对客观、可操作的初步筛选门槛,它作为一个显性指标,有助于过滤工作量明显不足的论文,保证最低限度的研究投入量,这是管理效率和形式公平性的一种体现。

字数要求引发的实践困境与常见问题(相关问题举例)

尽管有其合理性,僵化地、唯一地看待和运用字数要求,在实践中容易导致诸多问题:

-

“注水”现象与内容稀释:

- 问题本质: 学生为达到硬性字数指标,可能刻意增加冗余内容,而非专注于提升研究质量和论证深度。

- 典型表现举例:

- 文献综述冗长拖沓: 大量堆砌与核心研究问题关联不紧密的背景资料,或过度复述常识性知识,一篇研究“某新型电商平台用户满意度”的论文,花费上万字详细介绍电子商务的整个发展史和基础理论,而非聚焦于新型平台的特点和用户满意度相关研究的梳理。

- 过度描述与重复表述: 对研究过程(如实验步骤、调查过程)进行事无巨细、流水账式的描述;在论证中反复用不同语句表达同一观点。

- 填充无关图表或附录: 加入大量对核心论证贡献甚微的数据图表、原始问卷、冗长的访谈记录等。

- 空话套话充斥: 在引言、结论或讨论部分加入大量口号式、空洞的理论阐述或价值拔高,缺乏实质性的分析与见解支撑。

-

结构失衡与重心偏移:

- 问题本质: 为凑字数,可能导致论文各部分篇幅比例失调,关键部分(如核心分析、深度讨论、创新点阐释)被压缩,而非核心或铺垫性内容过度膨胀。

- 典型表现举例:

- 案例分析“臃肿”: 一篇管理学论文研究“某企业战略转型”,花费大量篇幅(超过全文40%)极其详细地描述该企业的历史沿革、组织架构、各部门职能(这些往往可在企业官网或年报中找到),而对其转型的具体动因分析、实施路径遇到的挑战及应对策略、效果评估等核心论证部分却相对简略薄弱。

- 理论部分喧宾夺主: 在实证研究论文中,过度冗长地介绍各种理论模型及其演进(远超研究所需),挤压了数据呈现、分析解读和基于自身数据的理论对话空间。

- 结论仓促单薄: 因前面铺垫过长,导致结论部分只能草草总结,缺乏对研究发现意义的深入探讨、局限性的坦诚反思以及未来有价值的建议。

-

抑制表达效率与创新呈现:

- 问题本质: 追求“量”的压力可能抑制“质”的追求,尤其是对那些擅长精炼表达、观点犀利或从事高度创新性(可能尚未形成庞杂体系)研究的学生构成束缚。

- 典型表现举例:

- 精炼观点被迫“稀释”: 一个极具洞察力的核心论点,本可用清晰简洁的几段话精准阐述并有力论证,但为了凑字数,不得不加入大量解释性、举例性或重复性内容,导致观点锋芒被掩盖。

- 创新性方法/模型描述受限: 对于提出新颖研究方法或理论模型的论文,清晰、精准地阐述其原理、优势和应用是关键,但若受限于最低字数,被迫加入大量背景或常规方法对比来填充,反而模糊了创新点的光芒。

- 追求“稳妥”而非“突破”: 担心过于精炼或聚焦于小切口深度研究无法达到字数要求,学生可能倾向于选择更“稳妥”、资料更易获取但创新性不足的传统课题。

-

评价导向偏差与心理负担:

- 问题本质: 过度强调字数达标,容易误导学生(甚至部分评审人)将字数视为衡量论文质量的首要或重要标准,造成“重量轻质”的导向,同时给学生带来不必要的焦虑。

- 典型表现举例:

- 导师/学生纠结于“数”: 在开题、中期、预答辩等环节,讨论焦点时常偏离研究内容和质量本身,转而过度关注“现在多少字了?还差多少?”,学生可能在研究尚未成熟时就急于动笔“凑字”。

- 评审过程中的潜在偏见: 面对一份篇幅“刚刚达标”甚至略少的论文,评审人可能在潜意识里产生“工作量不足”的第一印象,影响对论文内容质量的客观判断(即使其内容精炼扎实)。

- 学生焦虑与时间管理失衡: 将大量时间和精力耗费在如何“填满”页面上,而非用于深化思考、完善分析或打磨语言,增加了不必要的心理压力。

拓展分析:字数要求背后的深层矛盾

-

量化管理与学术质量的内在张力: 学术研究的价值核心在于创新性、严谨性和影响力,这些本质上是质性特征,难以完全通过字数等量化指标精确衡量,统一的最低字数要求是一种管理便利化的工具,但学术卓越往往体现在思想的深度和表达的效率,而非文字的堆砌。管理逻辑(标准化、可控性)与学术逻辑(创新性、深度性)在此存在天然冲突。

-

过程性评价缺失的体现: 过度依赖最终的“成品”(论文)及其字数作为评价依据,反映了对研究生科研过程(如文献调研的深度广度、实验/调研设计的科学性、数据分析的严谨性、阶段性思考的深度)监控和评价的不足或乏力,字数要求某种程度上是过程管理难度大时的一种替代性补偿措施。

-

学科差异性与“一刀切”的矛盾: 不同学科的研究范式、知识呈现方式和论证逻辑存在显著差异,人文社科通常需要更长的理论阐述和文本分析;实证社科(经济学、部分管理学)强调模型与数据分析的精确性;工科可能侧重方法实现与实验验证;理论性强的理科(如数学、理论物理)其突破性进展可能凝练在一篇相对短小的论文中。统一的最低字数标准难以充分尊重这种学科间固有的差异性。

优化路径与建议

解决硕士毕业论文字数要求带来的困境,关键在于超越对字数的简单依赖,建立更科学、多维、弹性的质量评价体系:

-

分层设定与弹性区间:

- 学校层面可设定一个宽泛的基础下限区间(如2.5万-4万字),作为宏观指导。

- 核心决策权下放: 由学科点、专业或导师指导小组,根据具体学科特点、研究课题性质(理论研究/实证研究/应用开发)、研究方法(定性/定量/混合) 等因素,在基础区间内或略超出该区间,设定更贴合实际、差异化的具体要求,一项深入的民族志研究可能需要比一项计量经济学分析更多的描述性文字。

-

强化过程评价与指导:

- 重视开题、中期等关键节点: 严格审查研究计划的可行性、文献综述的深度、研究设计的科学性、初步结果的可靠性。将质量监控贯穿全程,而非仅看终稿字数。

- 导师深度介入: 导师应更关注研究的实质性进展、论证的严密性、发现的创新性,及时指出内容空洞或偏离主题的问题,引导学生追求内涵充实而非单纯篇幅增长,明确告知学生在当前研究阶段,哪些部分需要深化(应加),哪些部分冗余(应删)。

-

优化最终评价标准与重心:

- 明确“质量优先”原则: 在评审标准中,显著降低字数指标的权重,甚至仅作为形式审查项(达到最低要求即可),而非质量评分项,评审意见应聚焦于:

- 问题价值与创新性: 研究问题的意义、视角或方法的创新程度。

- 论证严谨性与逻辑性: 理论运用、数据收集与分析、逻辑推演的严密程度。

- 研究深度与贡献: 对问题的剖析深度、知识或实践的贡献度。

- 表达精炼与规范: 语言表述的准确性、简洁性、学术规范性。

- 引入“代表作”评价思维: 鼓励学生在论文中清晰标识其最核心的创新点、最关键的论证部分或最重要的研究发现,引导评审专家重点审视这些体现研究价值和作者能力的精华部分,借鉴期刊论文评价中对“核心贡献”的重视。

- 明确“质量优先”原则: 在评审标准中,显著降低字数指标的权重,甚至仅作为形式审查项(达到最低要求即可),而非质量评分项,评审意见应聚焦于:

-

建立多元化评价机制:

- 探索替代性成果形式: 对于特定专业(如艺术创作、工程设计、软件开发),可探索将高质量作品、设计报告、软件系统及说明文档等作为毕业论文的主体,配套精炼的阐释性文字,打破纯文本字数的束缚。

- 参考国际期刊标准: 可借鉴高质量学术期刊对论文篇幅(通常有明确上限或建议范围)和内容密度的要求,引导学生树立“以最精炼文字表达最丰富思想” 的学术写作追求。

硕士毕业论文字数要求作为一项传统的学术管理规范,其设立初衷——保障基本的研究工作量和学术训练强度——具有合理性,它为学生完成一项系统性的研究工作提供了基础的体量框架,当字数从“基础保障线”异化为“核心追求目标”甚至“质量代名词”时,其弊端便暴露无遗:催生内容注水、导致结构失衡、抑制精炼表达和创新火花,并可能误导评价导向,这些实践困境折射出量化管理工具与学术质量本质之间、统一标准与学科差异之间、结果评价与过程评价之间的深层矛盾。

优化硕士论文评价体系的关键,在于超越对字数指标的机械依赖,应通过分层设定弹性要求、强化全过程质量监控与导师指导、优化评审标准以突出研究质量和创新价值、探索多元化成果形式等综合措施,推动评价重心从“写了多少”向“研究了什么”和“研究得有多好”转变,唯有如此,才能真正回归研究生培养的初心——激发创新思维、锤炼研究能力、产出有价值的学术成果,而非制造符合字数规范的“学术制品”,字数应是承载思想的容器,而非束缚思想的枷锁,构建一个鼓励深度思考、推崇精炼表达、尊重学科差异、科学评价贡献的学术环境,是提升硕士培养质量的关键所在。

参考文献:

- 教育部. 学位授予与人才培养学科目录(2018年更新) [Z]. 2018. (说明:此为相关法规文件示例)

- 陈洪捷 等. 博士质量:概念、评价与趋势[M]. 北京大学出版社, 2010. (说明:虽聚焦博士,但关于学位论文质量评价的核心观点具有参考价值)

- 别敦荣. 论大学学位论文的功能与质量保障[J]. 高等教育研究, 2008(11). (说明:讨论学位论文的功能定位,涉及质量保障)

- Murray, R. Writing for Academic Journals (4th ed.). Open University Press, 2019. (说明:提供国际视角下对学术写作精炼性的要求)

- 各代表性高校研究生院官网公布的《硕士研究生培养方案》及《学位论文格式规范》. (说明:实际政策依据来源)

本文由Renrenwang于2025-06-14发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:https://www.renrenxie.com/yjslw/1367.html