毕业论文目录,非写不可的三大理由与实战指南

- 期刊论文

- 2025-05-31 00:28:04

- 75

“目录不就是把章节标题堆一起吗?最后随便复制粘贴一下就行了,根本没必要花时间写!”——这或许是不少同学面对毕业论文目录任务时的心声,目录在论文中的重要性常被低估,甚至被视作一项可以草草应付的形式化要求,一个精心构建的目录远非锦上添花的点缀,它是论文结构之骨、读者导航之灯、作者逻辑之镜,让我们揭开目录的深层价值,理解它为何不可或缺。

规范与专业性的核心标识符

目录是学术规范与严谨态度的无声代言人,它犹如论文的“门面”,在读者——特别是导师和评审专家——尚未细读正文前,就传递出第一份专业印象,一份缺失或混乱的目录,如同衣冠不整者出席重要场合,极易引发对作者学术态度和作品质量的质疑。

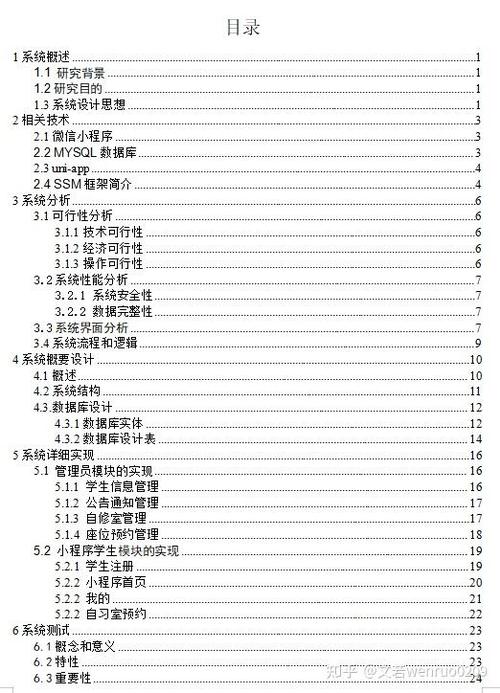

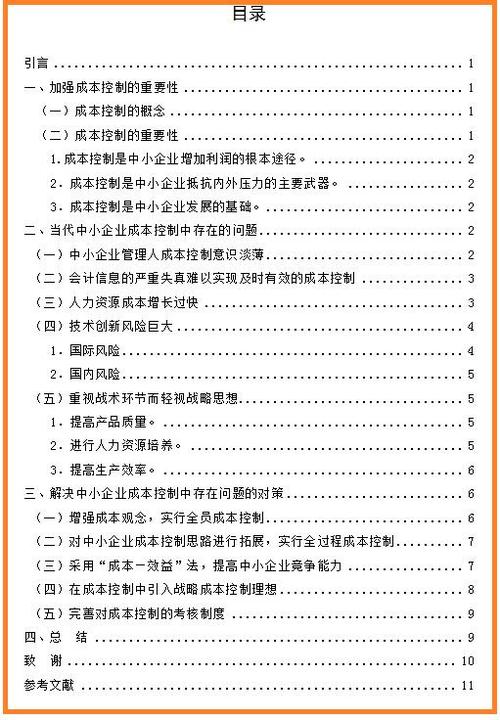

反观一份结构清晰、层级分明的目录,本身就是学术严谨性的初步证明,在一篇探讨“短视频对大学生阅读习惯影响”的论文中,规范的目录会清晰呈现:

第一章 绪论 1.1 研究背景与意义 1.2 国内外研究现状综述 1.3 研究内容与方法 第二章 理论基础与概念界定 2.1 媒介使用与满足理论... 第三章 短视频使用特征与大学生阅读现状调查分析 ...

这种严谨格式不仅遵循了学术规范,更向评审专家展示出一种负责任的专业态度,为后续内容奠定了可信基础。

提升阅读效率与体验的关键工具

想象在图书馆寻找某本专业书籍——若没有目录,只能逐页翻寻所需章节,效率之低令人沮丧,论文阅读同理,目录本质上是为读者量身定制的高效信息地图,极大降低了认知负荷(大脑处理信息的难度),提升了阅读体验。

- 快速定位: 读者能瞬间定位到核心章节(如研究方法、数据分析、,无需在数万字文本中盲目搜索。

- 全局把握: 通过目录,读者能迅速建立起对论文整体框架和逻辑脉络的清晰认识,理解各部分如何服务于核心研究问题。

- 选择性阅读: 专家评审常时间有限,目录能引导他们直接聚焦最关心的部分(如创新点或关键论证),大幅提高审阅效率。

构建与检验逻辑结构的核心利器

目录构建过程是作者对论文逻辑结构的一次关键审视与强力塑造,它迫使作者跳出局部细节,从全局视角审视各部分间的逻辑关联与递进关系是否合理、自洽,这一过程常能暴露隐藏的结构性问题。

- 逻辑自检: 在规划“社交媒体对青年价值观影响”的目录时,若发现“影响机制分析”章节被置于“研究设计”之前,这明显违背了“先设计后分析”的研究流程逻辑,目录的呈现会直观暴露这一严重时序错乱。

- 内容平衡: 目录能清晰显示各章节篇幅权重,若“文献综述”部分占据了目录过半篇幅,而核心的“实证分析”却寥寥几行,则警示作者存在详略不当、核心论证薄弱的风险。

- 思路优化: 构建目录的过程本身就是一次重要的思路梳理,通过反复调整章节标题、合并拆分内容、理顺层级关系,作者的思路会愈发清晰、论证链条愈发严密,它促使作者不断反问:这个分论点是否支撑了总论点?章节间的过渡是否自然流畅?核心概念是否在适当位置被清晰界定?

个人看法:从“被动任务”到“主动利器”

在我完成毕业论文的过程中,目录的编写从最初被视作一项不得不做的“形式任务”,逐渐转变为写作过程中不可或缺的“导航仪”和“检验器”,在初稿阶段,我尝试先列出详细的三级目录,这一过程迫使我在动笔前就深入思考各部分的核心观点及其逻辑支撑关系,写作中,每当思路遇到阻碍或感觉内容偏离主线,我便回头审视目录框架,它总能快速帮我找回方向并发现结构上的冗余或缺失,后期修改阶段,目录更是发挥了提纲挈领的作用,确保增删内容都服务于整体逻辑。

实战指南:如何构建一份有效目录?

- 早期介入,动态调整: 在正式写作前就搭建初步目录框架(哪怕很粗糙),并随着写作深入不断精修调整,不要留到最后“填空”。

- 层级清晰,术语精准: 使用规范的标题层级(如章、节、条),标题文字需准确概括内容核心,避免模糊不清或过于冗长。

- 逻辑连贯,篇幅合理: 确保章节间有明显的逻辑递进(如问题提出->分析->解决),并注意各部分的篇幅大致均衡,核心论证部分应占据主体。

- 善用工具: 熟练运用Word等软件的“样式”和“自动生成目录”功能,极大提高效率并保证格式统一准确(页码自动更新是手动复制无法比拟的优势)。

- 读者视角: 站在读者的角度审视你的目录:它是否清晰易读?是否能让人快速抓住要点并找到所需信息?是否展现了良好的逻辑性?

本文由Renrenwang于2025-05-31发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:https://www.renrenxie.com/kqlw/1224.html