智能合约在工程担保中的应用,法律风险与合规适配性探析

- 研究生论文

- 2025-04-05 00:24:50

- 39

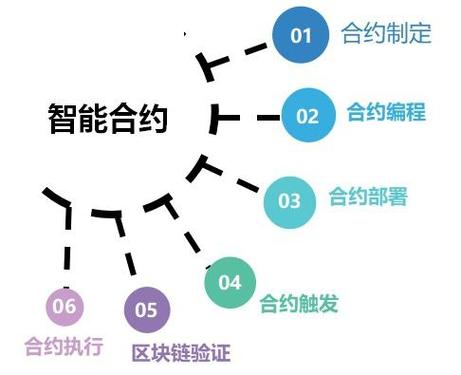

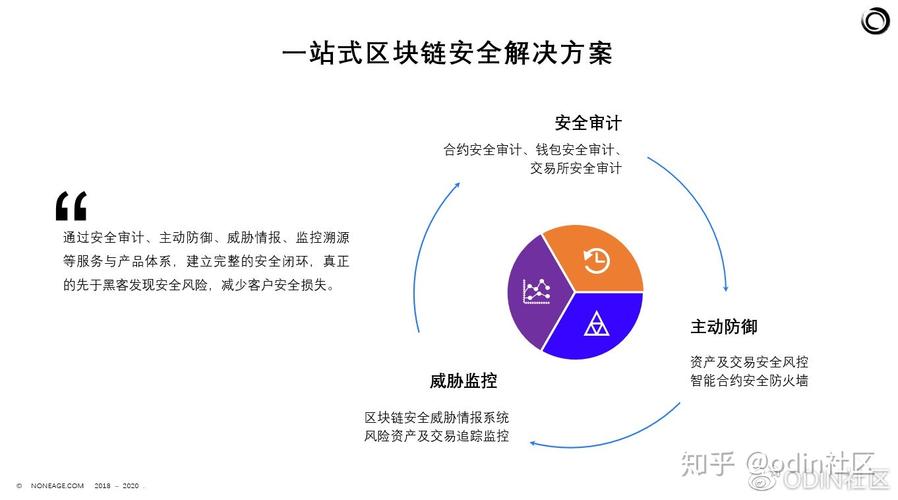

智能合约在工程担保中的应用通过区块链技术实现自动化履约,显著提升了交易效率与透明度,其核心优势在于将担保条款编码为可自动执行的程序,减少人为干预风险,并依托分布式账本确保数据不可篡改,该技术面临三重法律风险:一是现行法律对智能合约的"合同属性"认定尚不明确,可能引发司法管辖争议;二是代码漏洞或触发条件偏差可能导致非意图的担保执行,产生责任界定难题;三是跨国工程场景下存在与不同法域合规要求的冲突,例如数据隐私保护标准的差异,合规适配性方面,需构建"技术+法律"双轨机制,既要完善智能合约的标准化审计体系,又需推动立法明确其法律效力边界,同时建立行业协议以协调跨国担保条款与当地监管框架的兼容性,当前应用仍处于探索阶段,需在技术创新与风险防控间寻求动态平衡。

智能合约在工程履约担保中的优势

自动化执行,提高效率

传统工程担保依赖银行保函或保险公司担保,流程繁琐且周期长,智能合约通过预设条件自动触发担保支付,减少人为干预,提高资金流转效率,当承包商完成某一阶段工程并经验收合格后,智能合约可自动释放担保金,避免传统模式下的审批延迟。

降低信用风险

建设工程领域常因合同纠纷导致资金链断裂,而智能合约基于区块链技术,数据不可篡改,确保各方履约透明化,业主、承包商、担保机构均可实时查看交易记录,减少信息不对称带来的信用风险。

减少欺诈与纠纷

传统担保可能因伪造单据或恶意拖延导致争议,而智能合约的执行依赖于客观数据(如物联网传感器监测的工程进度),减少人为操控空间,降低欺诈可能性。

智能合约在工程担保中的潜在风险

尽管智能合约具有诸多优势,但其在建设工程履约担保中的应用仍面临以下风险:

技术漏洞与安全性问题

智能合约一旦部署,代码逻辑无法更改,若存在编程漏洞(如2016年The DAO事件),可能导致资金被恶意提取或锁定,在工程担保场景下,若合约逻辑未能涵盖所有可能情况(如不可抗力导致的工期延误),可能引发争议。

法律适配性不足

全球范围内对智能合约的法律地位尚未形成统一标准。

- 合同有效性:智能合约是否具备传统合同的要约、承诺等法律要件?

- 争议解决:当智能合约执行错误时,如何通过法律途径维权?

- 跨境适用性:不同国家对区块链资产的监管差异可能影响合约执行。

监管与合规挑战

工程担保涉及金融监管,而智能合约的去中心化特性可能与传统金融监管体系冲突。

- 反洗钱(AML)与KYC:如何确保智能合约交易符合监管要求?

- 担保资质:部分国家要求担保机构持牌经营,而区块链上的匿名性可能带来合规风险。

行业接受度与标准化缺失

建设工程行业传统保守,智能合约的推广需依赖行业共识,目前缺乏统一的智能合约模板,不同项目可能采用不同标准,增加协作成本。

智能合约的法律适配性优化路径

立法与司法实践跟进

各国需明确智能合约的法律地位,

- 美国部分州(如亚利桑那州)已承认区块链签名的法律效力;

- 中国《民法典》认可电子合同的合法性,但智能合约的具体适用仍需司法解释。

采用“法律+代码”混合模式

智能合约可与传统法律合同结合,

- 在合约中嵌入争议解决条款,当自动执行出现问题时,触发人工仲裁;

- 引入预言机(Oracle)提供链下数据(如法院判决),确保合约灵活性。

行业协作与标准制定

- 行业协会可牵头制定智能合约模板,涵盖常见工程担保场景;

- 保险公司与区块链公司合作,开发智能合约保险产品,对冲技术风险。

加强监管科技(RegTech)应用

利用区块链的可追溯性,结合监管科技工具,确保智能合约交易符合:

- 金融监管要求(如资金流向透明化);

- 工程行业规范(如质量验收标准)。

对网站运营的启示

对于建设工程行业垂直平台或金融科技网站,智能合约的讨论可带来以下运营机会:

内容营销与用户教育

- 发布智能合约在工程担保中的案例研究,吸引行业用户关注;

- 开设专栏解读相关政策,提升网站专业权威性。

搭建行业生态

- 联合律所、保险公司、区块链企业举办线上研讨会,推动行业共识;

- 提供智能合约开发工具或模板,增强用户粘性。

数据驱动决策

- 分析用户对智能合约的关注点,优化内容策略;

- 监测监管动态,及时调整合规建议。

智能合约在建设工程履约担保中的应用前景广阔,但其落地仍需克服技术、法律与行业适配性等挑战,随着立法完善、技术成熟及行业协作深化,智能合约有望成为工程担保的重要工具,网站运营者可借此趋势,通过内容赋能与生态建设,抢占行业话语权,推动数字化转型。

(全文约1500字)

本文由Renrenwang于2025-04-05发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/yjslw/158.html