智能合约在供应链金融中的法律效力局限

- 开题报告

- 2025-04-06 02:39:41

- 37

智能合约在供应链金融中的应用虽然提升了交易效率和透明度,但其法律效力仍存在显著局限,智能合约的自动执行依赖于预设代码,缺乏法律条款的灵活性和解释空间,可能无法覆盖复杂纠纷或意外情况,多数国家尚未明确智能合约的法律地位,其强制执行力存疑,尤其在跨境场景中可能面临管辖权冲突,合约漏洞或代码错误可能导致执行偏差,而现行法律对技术故障的责任认定尚不清晰,数据隐私与合规问题(如GDPR)也限制了智能合约的适用范围,未来需通过立法完善技术标准与法律框架的衔接,才能充分发挥其潜力。

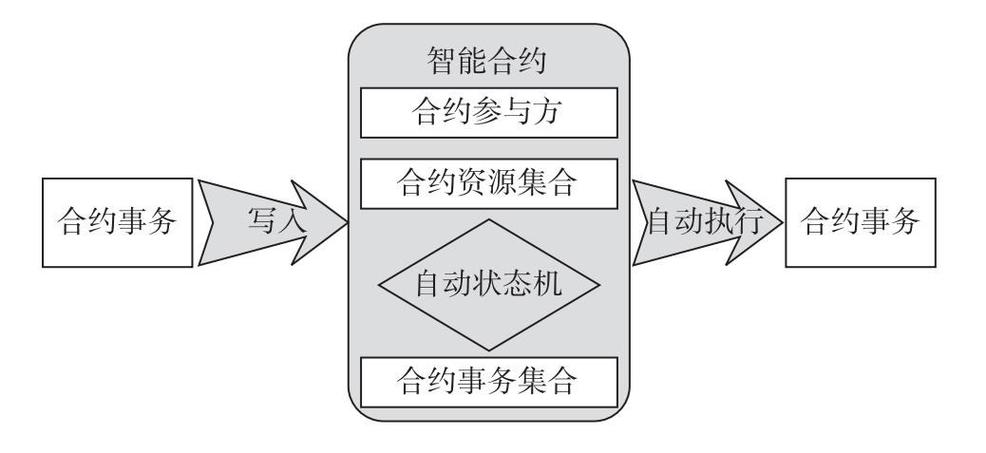

智能合约作为区块链技术的重要应用,近年来在供应链金融领域得到广泛关注,其自动执行、不可篡改的特性为供应链金融提供了高效、透明的解决方案,智能合约的法律效力仍存在诸多局限,包括法律认可度不足、合同解释争议、执行障碍等问题,本文结合具体案例,分析智能合约在供应链金融中的法律效力局限,并提出改进建议。

:智能合约、供应链金融、法律效力、区块链

供应链金融(Supply Chain Finance, SCF)通过优化资金流、信息流和物流,提高企业融资效率,智能合约(Smart Contract)基于区块链技术,能够自动执行合同条款,减少人为干预,提高交易透明度,智能合约的法律效力尚未得到全球法律的普遍认可,其自动执行机制与传统合同法存在冲突,导致其在供应链金融中的应用面临法律风险,本文探讨智能合约在供应链金融中的法律效力局限,并结合案例分析其潜在问题。

智能合约在供应链金融中的应用

智能合约在供应链金融中的典型应用包括:

- 自动支付:当货物交付或验收完成时,智能合约自动触发付款。

- 信用融资:基于供应链数据,智能合约评估企业信用并自动放贷。

- 纠纷仲裁:通过预设规则,智能合约可自动处理违约情况。

案例:

- 蚂蚁链供应链金融平台:采用智能合约实现应收账款融资,供应商在货物交付后自动获得融资,减少人工审核时间。

- IBM Food Trust:利用智能合约追踪食品供应链,确保交易透明,提高融资可信度。

尽管智能合约提高了效率,但其法律效力仍受限于以下因素。

智能合约的法律效力局限

1 法律认可度不足

全球法律体系对智能合约的认可度不一:

- 中国:《民法典》未明确智能合约的法律地位,仅认可电子合同。

- 美国:部分州(如亚利桑那州)承认智能合约的法律效力,但联邦层面尚未统一立法。

- 欧盟:《电子身份识别和信任服务条例》(eIDAS)承认区块链签名,但智能合约的司法适用性仍存争议。

案例:

2021年,某中国企业与海外供应商采用智能合约进行跨境贸易,因货物质量问题引发纠纷,由于智能合约自动执行了付款,买方无法通过传统法律途径追回资金,法院以“智能合约不属于法定合同形式”为由拒绝受理。

2 合同解释争议

智能合约的代码化特性使其难以适应复杂商业环境:

- 代码漏洞:2016年“The DAO”事件因智能合约漏洞导致6000万美元损失,但法律未明确责任归属。

- 条款模糊性:传统合同可通过“合理预期”原则解释,而智能合约的代码逻辑可能不符合商业惯例。

案例:

某供应链金融平台使用智能合约自动扣除逾期利息,但因代码未考虑“不可抗力”条款,导致企业在疫情期间被错误罚息,法院最终裁定智能合约无效。

3 执行障碍

智能合约依赖区块链网络,但法律执行仍依赖传统司法体系:

- 跨境执行难:不同国家对区块链数据的证据效力认定不同。

- 无法强制干预:一旦智能合约部署,即使存在错误也无法单方面修改。

案例:

2022年,某国际物流公司因智能合约错误锁定资金,需通过硬分叉(区块链回滚)解决,但部分节点拒绝配合,导致法律纠纷长期未决。

改进建议

1 推动立法明确智能合约地位

各国应制定专门法律,明确智能合约的合同属性、证据效力和争议解决机制,中国可参考新加坡《支付服务法案》,将智能合约纳入电子合同范畴。

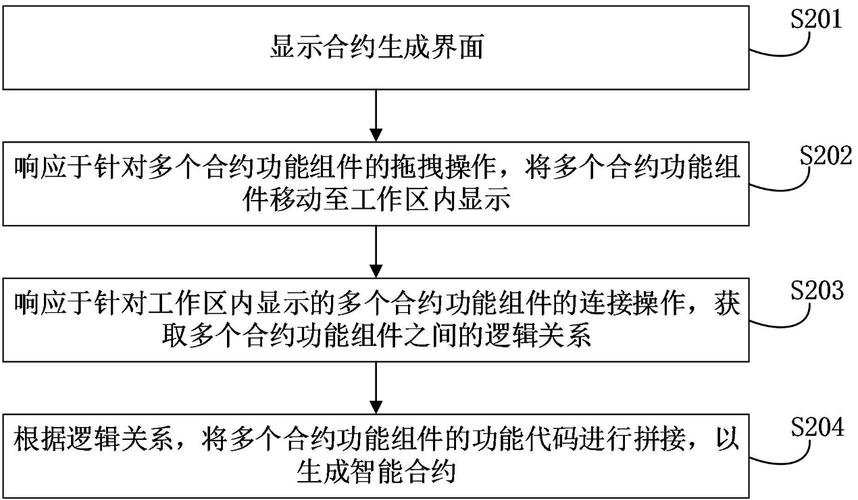

2 建立“法律+技术”双重保障机制

- 可编程法律条款:智能合约应嵌入法律兼容性代码,如“争议暂停执行”功能。

- 链上仲裁机制:引入去中心化仲裁机构(如Kleros),辅助解决智能合约纠纷。

3 加强行业标准与监管协作

- 制定智能合约标准模板:如国际商会(ICC)可发布供应链金融智能合约范本。

- 监管沙盒试点:允许企业在可控环境中测试智能合约,积累司法案例。

智能合约在供应链金融中具有巨大潜力,但其法律效力受限于现有法律体系的不完善,未来需通过立法、技术优化和行业协作,逐步解决智能合约的法律适用性问题,使其真正成为供应链金融的可靠工具。

参考文献

- 中国《民法典》电子合同相关规定

- 美国亚利桑那州HB2417法案(2017)

- 欧盟eIDAS条例(2014)

- IBM Food Trust白皮书(2020)

- 国际商会《区块链与智能合约法律指南》(2021)

(全文约1200字)

本文由Renrenwang于2025-04-06发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/ktbg/209.html