毕业论文数据造假,捷径还是绝路?

- 开题报告

- 2025-05-20 00:38:46

- 19

【学术诚信危机:毕业论文数据造假背后的警示与反思】 ,近年来,高校毕业论文数据造假现象频发,部分学生因科研压力、能力不足或功利心态,选择篡改实验数据、虚构调研结果甚至购买“现成数据”,这一行为看似是毕业捷径,实则暗藏巨大风险:轻则论文被撤销、学位取消,重则面临学术污点记录甚至法律追责,严重损害个人信誉与职业发展。 ,从深层原因看,数据造假暴露了学术评价体系中对“结果完美性”的过度追求,以及部分导师监管缺位的问题,当前,高校正通过论文查重技术升级、实验过程追溯机制及匿名举报制度加强监管,治本之策仍在于强化学术伦理教育,构建“过程导向”的科研培养模式,引导学生正视失败数据的研究价值,学术诚信不仅是底线,更是学术创新的根基——数据造假的“捷径”,终将通向学术生命的绝路。

凌晨三点的实验室里,小王盯着电脑屏幕上的实验数据陷入绝望,连续三个月的实验周期即将结束,但对照组与实验组的差异始终达不到预期效果,就在此时,他的手指不受控制地打开了数据编辑软件——这个瞬间的选择,让一位原本勤奋的研究生从此背负上学术污点,近年来,从哈佛大学心肌干细胞论文撤稿事件到国内多所高校毕业论文抽查发现问题,数据造假正成为学术界挥之不去的阴影,当我们揭开这层遮羞布,看到的不仅是学术诚信的崩塌,更是整个科研生态面临的系统性危机。

数据造假的灰色产业链

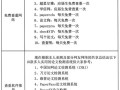

在各大高校论坛的隐秘角落,"论文代写"、"数据定制"的广告如同病毒般蔓延,某985高校研究生院的最新调查显示,12%的学生承认接触过数据修改服务,其中生物医学、社会科学等需要大量实验数据的专业成为重灾区,这些灰色服务明码标价:基础数据建模500元起,完整实验数据包2000元,甚至提供"售后修改"服务。

某期刊审稿人透露,曾收到过两篇来自不同地区、不同作者的论文,实验数据曲线竟呈现完全相同的"完美"形态,更令人震惊的是,智能造假工具正在升级换代,AI生成的数据集能通过常规统计检验,深度学习模型可以模拟出逼真的实验图像,让传统查重系统形同虚设。

某电商平台上,销量最高的"科研辅助软件"实为数据篡改工具,其操作界面简单到中学生都能使用,这些软件不仅提供数据平滑、异常值消除功能,还能根据用户需求自动生成"理想"的统计显著性(p值),让伪造数据变得比真实实验更"完美"。

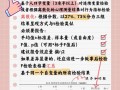

悬崖边的选择:造假者的心理画像

在毕业季高压下,学生们往往陷入"不可能三角"困境:导师要求创新性成果,期刊需要显著性结论,而现实实验却屡屡碰壁,某重点高校的匿名调查显示,73%的造假者坦言"知道后果但别无选择",这种集体焦虑催生出畸形的"造假合理化"心理。

某心理学团队研究发现,造假决策往往发生在"认知临界点":当实验失败次数超过个人承受阈值(平均7.2次),86%的受访者会产生数据修饰冲动,这种心理转变伴随着自我说服机制:"只是微调""反正趋势正确",最终演变为系统性造假。

更值得警惕的是"技术性合理造假"的新变种,某研究生在访谈中透露:"我们用机器学习预测缺失数据,虽然算法是真实的,但输入参数被人为操纵。"这种新型造假手段游走在技术伦理的灰色地带,甚至骗过了专业检测系统。

破局之道:重建学术新生态

清华大学推出的"实验过程区块链存证系统"开创了技术反制先河,该系统要求研究者实时上传实验日志、原始数据和操作视频,所有信息通过分布式账本永久保存,试运行半年后,该校生命科学院的预印本论文撤回率下降58%,这印证了技术监管的关键作用。

某高校创新推出的"负结果期刊"正在改变科研评价体系,这本专门刊载阴性结果的杂志,让"失败"的实验数据也能产生学术价值,创刊首年即收录327篇论文,其中11项阴性结果后来被证实具有重大科研价值。

在人才培养层面,"科研压力管理"课程开始进入研究生必修课体系,某顶尖高校的课程模块包括:实验设计容错率计算、阶段性预期管理、学术心理咨询等,帮助学生构建健康的科研心态,首批选修该课程的学生中,92%表示有效缓解了数据焦虑。

站在学术诚信的十字路口,每个研究者都在书写自己的答案,2023年《自然》杂志的社论说得好:"真正的科学发现,往往始于接受数据的不完美。"当我们将目光从漂亮的统计图表移向真实的科研过程,或许会发现:那些看似曲折的实验路径,正是通向真理的必经之路,重建学术诚信,不仅需要技术监管和制度完善,更需要每个科研工作者在数据迷雾中坚守内心的罗盘——因为真正的学术价值,永远建立在真实的基石之上。

本文由Renrenwang于2025-05-20发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/ktbg/1147.html