从刀叉到筷子,餐具设计中的文明密码与未来想象

- 开题报告

- 2025-05-17 16:09:00

- 19

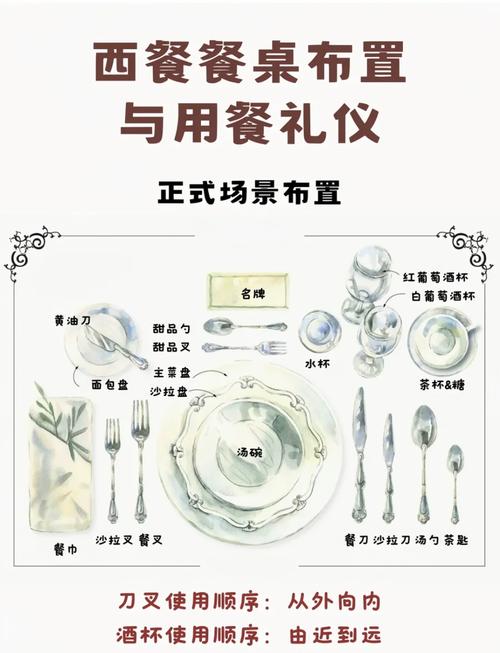

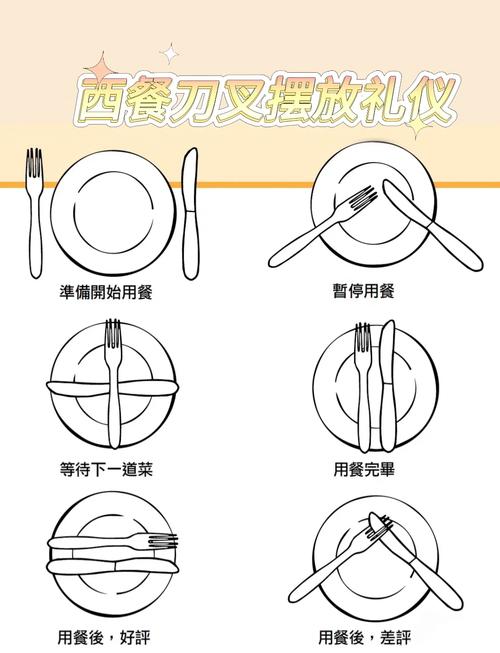

【餐具演进中的文明密码与未来启示】人类餐具的形态演变承载着深刻的文化基因:西方刀叉体系萌芽于游牧狩猎传统,通过金属锻造工艺的革新形成切割功能优先的二元对立结构,暗合分餐制背后的个体意识;东方筷子则在农耕文明滋养下,以竹木材质与夹取技巧诠释着"执中致和"的集体智慧,其圆头方尾的造型暗合天圆地方哲学,全球化进程推动餐具设计的文化互鉴,钛合金刀叉与折叠筷的融合产品折射现代生活方式变革,未来餐具创新将聚焦可持续材料开发与智能交互技术,可降解餐具解决生态命题,内置传感器的智能餐具则可能成为健康管理的终端入口,在文明传承与技术创新之间构建新的平衡支点。

在纽约现代艺术博物馆的常设展厅里,一件1932年的镀铬钢质茶匙静静陈列,这个看似普通的餐具却因完美的人体工学设计被奉为工业设计经典,餐具作为人类文明最古老的器物之一,其形态演变史就是一部浓缩的人类文明进化史,当我们用指尖轻抚陶瓷碗沿的弧度,感受木勺柄部的自然肌理,这些日常的触觉体验背后,都凝结着跨越千年的设计智慧。

餐桌上的时空穿梭机

新石器时代的河姆渡遗址出土的骨匕,用鹿的肩胛骨磨制出完美的舀取弧度,这种原始餐具的曲面设计竟与当代流体力学研究的理想容器形态不谋而合,青铜时代的爵、斝等酒器,三足鼎立的造型既符合热力学原理,又暗合"三生万物"的哲学思考,明代成化斗彩鸡缸杯的薄胎工艺,将瓷器厚度控制在0.8毫米,这种极致的工艺追求至今仍是陶瓷工艺的巅峰。

工业革命时期的镀银餐具套装,繁复的洛可可纹饰背后是殖民时代白银贸易的全球化图景,1925年包豪斯学派设计的MT8台灯与同期诞生的钢管椅餐具,用几何直线宣告功能主义美学的到来,日本设计师柳宗理的蝴蝶凳,其双翼展开的形态启发了现代餐叉的人体工程学设计革新。

在土耳其托普卡帕宫博物馆,中国青花瓷与威尼斯玻璃器并肩陈列,丝绸之路上餐具的形态融合创造出全新的设计语言,波斯鎏金银盘上的联珠纹传入长安,演变为唐代金银器的典型纹饰;中国漆器工艺经朝鲜半岛传入日本,催生出独特的莳绘工艺,这种跨文明的对话至今仍在持续,米兰设计周上中国设计师的竹纤维餐具与北欧极简主义产生着新的化学反应。

设计的物质诗学

现代陶瓷科学家发现,当骨瓷中磷酸三钙含量达到36%时,能形成最理想的透光晶体结构,这种材料科学的突破,让19世纪英国Wedgwood骨瓷茶杯的壁厚突破至2毫米以下,同时保持惊人的抗冲击强度,日本越前漆器匠人仍在沿用唐朝传来的"下地"工艺,用生漆混合麦粉打底60遍以上,创造出历久弥新的表面质感。

MIT实验室研发的4D打印餐具,在接触热食时能自动改变形态增强隔热性能,德国餐具品牌通过纳米涂层技术,使不锈钢刀叉表面形成仅有头发丝万分之一的疏水层,彻底解决食物残留难题,这些技术创新正在重塑餐具的功能边界,使传统器具进化为智能化的"餐桌接口"。

米兰理工大学与Alibaba设计团队的合作项目显示,符合黄金分割比例的餐具造型能使食物美味感知度提升27%,丹麦设计团队通过眼动仪实验发现,哑光质感的餐具能延长用餐时间15%,有助于控制进食速度,这些研究正在建立餐具设计与消费行为的量化关系模型。

重构餐桌文明

生物可降解餐具的研发已进入分子设计阶段,美国Ecovative公司用菌丝体培育的餐具套装,在土壤中28天即可完全分解,荷兰设计师用废弃贻贝壳制作的餐盘,钙质表面自然形成的微孔结构,竟比人造不粘涂层更具防粘效果,这些创新正在改写餐具的生命周期,使其从工业制品转变为自然循环的参与者。

东京大学认知科学实验室发现,使用自重超过180克的餐具时,受试者对食物品质的评价会提升22%,这与人类进化过程中形成的工具重量与价值判断的神经关联有关,韩国设计师据此开发的黄铜筷套装,通过精准的重量配比创造独特的用餐仪式感。

在迪拜未来博物馆的"数字餐桌"项目中,增强现实餐具能实时显示食物营养成分,并通过触觉反馈引导健康饮食,伦敦皇家艺术学院研发的导电陶瓷碗,可与智能家居系统联动,根据菜品自动调节保温温度,这些智能餐具正在构建人机交互的新界面。

当我们在博物馆凝视新石器时代的陶鬲,或在概念店把玩3D打印的分子料理餐具,不同时空的设计智慧在此刻交汇,餐具设计早已超越实用范畴,成为承载文化记忆、探索材料极限、反思消费文明的试验场,或许未来某天,餐具会进化为真正的"第二层皮肤",通过生物接口与人体直接交互,但无论如何演变,那些通过器物传递的温度与诗意,将永远是设计的终极追求。

本文由Renrenwang于2025-05-17发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/ktbg/1116.html