母校,学术人格的摇篮与精神原乡

- 开题报告

- 2025-05-24 00:26:12

- 4

母校是培育学术人格的启蒙地,更是承载精神生命的原乡,知识启蒙与人格成长相互交织:严谨的课堂不仅传递学科范式,更以"慢火煨汤"的方式浸润着求真务实的治学态度;师生间的思想碰撞不仅激发学术灵感,更在潜移默化中塑造着独立思考的学术品格,图书馆的浩瀚典藏与实验室的精密仪器,共同构筑起探索真理的精神圣殿,而林荫道上的哲学思辨、礼堂里的学术争鸣,则孕育着知识分子的精神基因,当学子们走向更广阔的天地,母校的精神血脉依然流淌在他们的学术生命里——那些关于真理的执着追问、对学术伦理的敬畏之心、以及在困境中坚守理想的精神底色,都源自这片精神原乡的滋养,这种文化基因的传承,使得母校始终是知识人安顿心灵、校准方向的永恒坐标。

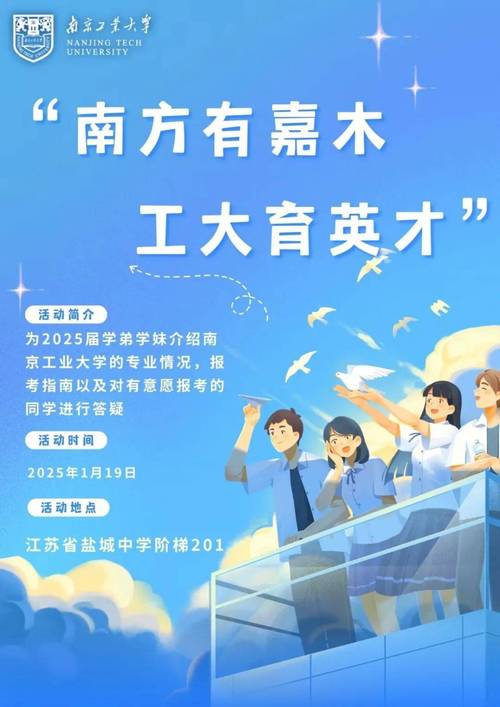

在人类教育史上,大学始终扮演着文明传承与知识创新的双重角色,当毕业论文即将画上句点的时刻,回首求学之路,我深刻体悟到母校不仅是知识传授的场所,更是学术人格的养成所和精神世界的原乡,这种认知并非来自抽象的颂扬,而是根植于真实的教育实践与个人成长体验之中。

知识殿堂中的精神启蒙

在中央图书馆穹顶之下,阳光透过彩色玻璃投射在古籍典藏区,这个场景构成了我对学术最初的敬畏,当我在古籍修复室亲眼见到文献保护专家用0.3毫米的狼毫笔修补明代刻本时,忽然理解了何为"学术匠心",这种身临其境的教育,远比教科书上的文字更具震撼力。

在跨学科研究中心,我目睹了文理交融的奇妙场景:历史系教授用大数据分析唐宋文人交游网络,计算机学院团队开发出甲骨文智能识别系统,这种打破学科壁垒的探索精神,彻底重塑了我的知识认知框架,当我的论文需要建立计量模型时,正是这种跨学科思维帮助我找到了创新路径。

在每周举行的"教授下午茶"活动中,哲学系老教授曾用"知识考古学"的概念解读当代社交媒体现象,这种将经典理论与现实问题结合的示范,教会我如何让学术思考保持鲜活的生命力,这种思维训练使我的论文选题成功跳出了传统窠臼。

学术共同体中的成长轨迹

导师办公室那盏常明的台灯,成为我求学记忆中最温暖的符号,记得在论文框架屡次碰壁时,导师没有直接给出答案,而是引导我重读韦伯的《学术作为一种志业》,这种苏格拉底式的启发,让我在挫折中领悟到学术研究的真谛:重要的不是结论,而是思维训练的过程。

在研究生创新论坛上,来自不同专业的同学对我的研究设计提出尖锐质疑,这些充满张力的学术交锋,迫使我不断修正论证逻辑,正是这种"学术共同体"的集体智慧,使我的论文避免了陷入自说自话的困境。

当我在实验室连续三周未能获得理想数据时,是团队伙伴们自发组建攻关小组,用跨学科的知识储备破解了技术瓶颈,这种协同创新的经历证明,现代学术研究早已超越个人英雄主义时代,集体智慧正在创造新的知识生产模式。

文化基因的深层滋养

校史馆中泛黄的"西南联大"西迁路线图,无声地诉说着学术精神的传承,当我在田野调查中遭遇困境时,前辈学人在战火中坚持学术的故事,给予我穿越困难的力量,这种精神基因的传承,使我的研究始终保持着对学术本真的追求。

校园东南角的"思想者"雕塑,经年累月被学子们的手指摩挲得发亮,这个细节折射出校园文化对思辨精神的推崇,在论文写作过程中,这种文化熏陶促使我始终保持批判性思维,对既有结论保持审慎的怀疑态度。

毕业季的"学术长明灯"仪式上,烛光接力的传统已有半个世纪历史,当我的烛光被师弟点燃时,忽然领悟到学术传承的真谛:我们既是知识的接受者,也是文明火种的传递者,这种仪式教育赋予学术研究超越功利的永恒价值。

站在毕业的门槛回望,我愈发理解本雅明所说的"知识的星丛"——母校馈赠的不仅是离散的知识点,更是完整的认知坐标系和学术价值体系,那些看似平常的课堂讨论、实验室通宵、图书馆偶遇,实则在潜移默化中构建起我们的学术人格,这种精神滋养将超越校园围墙,成为终身受用的思维工具与价值尺度,当我们带着母校赋予的学术基因走向更广阔的天地时,实际上正在将这座精神殿堂无限延伸。

本文由Renrenwang于2025-05-24发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/ktbg/1184.html