毕业论文写作的困境与突破,学术成长的必经之路

- 期刊论文

- 2025-05-20 00:05:43

- 27

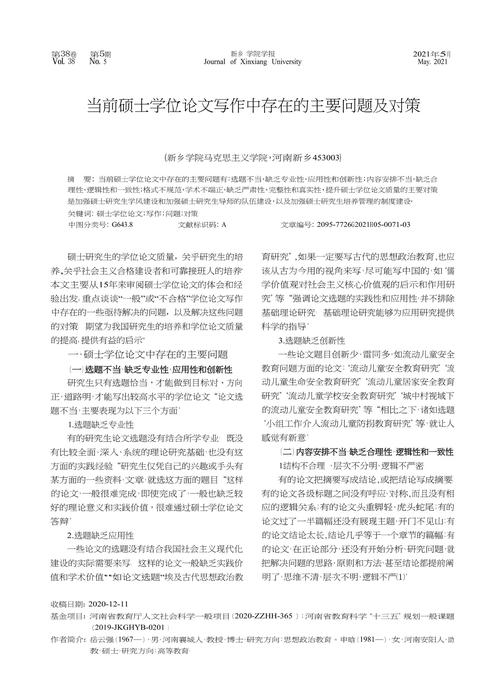

毕业论文写作是学术成长的关键阶段,也是多数研究者遭遇多重困境的试炼场,选题阶段常陷入学术价值与现实可行性的两难抉择,文献梳理时面临海量信息筛选与知识体系重构的挑战,写作过程中反复遭遇逻辑断裂、论证乏力及表述失焦的挫败,这些困境背后折射出学术训练的系统性缺失:研究问题意识的薄弱、方法论工具的匮乏、学术写作规范的生疏以及时间管理能力的不足,突破路径需从内外双向发力:内在层面需通过精读经典文献建立学术坐标,运用思维导图工具梳理研究框架,以"碎片化写作"化解畏难情绪;外在层面应主动寻求导师的阶段性指导,参与学术工作坊提升写作技巧,建立同行评议机制获取反馈,论文写作的阵痛本质上是知识生产与思维重构的过程,每一次困境的突围都意味着批判性思维、学术表达与问题解决能力的进阶,唯有正视写作困境的普遍性与必然性,方能将压力转化为学术成长的内驱力,最终完成从知识消费者到生产者的蜕变。

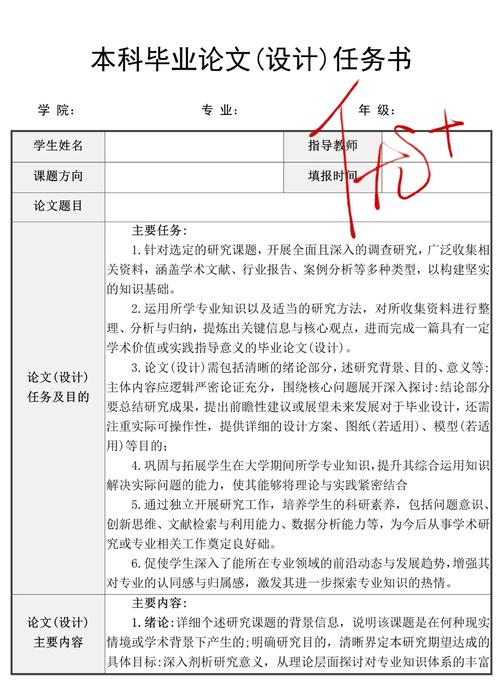

毕业论文作为高等教育阶段的核心考核形式,既是学生学术能力的综合体现,也是教育体系中的重要环节,本文通过案例分析、过程拆解与观点论证,探讨毕业论文写作的实际难度及其价值,研究发现,其难易程度受学科差异、个体准备度、院校资源等多重因素影响,但其本质上是一种结构化学术训练,具有不可替代的教育意义。

毕业论文写作的客观挑战

-

选题困境:学术价值与现实操作的矛盾

毕业论文的起点在于选题,但学生常陷入"选题过大无法驾驭"或"选题过小缺乏创新性"的困境,以新闻传播专业为例,某学生原计划研究"新媒体时代舆论引导机制",经导师指导调整为"高校B站账号运营策略研究——以XX大学为例",既保持学术价值又具可操作性,这种选题的反复调整往往消耗大量时间精力,据统计,78%的学生在选题阶段耗时超过两周(数据来源:《2022年全国本科毕业论文质量调查报告》)。

-

文献迷宫:信息过载与批判性思维的缺失

数字时代带来的文献获取便利反而形成新的障碍,某经济学专业学生在研究"直播电商对县域经济的影响"时,初期下载相关文献217篇,却因缺乏筛选标准导致研究框架混乱,这种现象折射出当代学生普遍存在的"资料饥渴症":过度依赖文献计量工具却忽视核心文献精读,陷入"读得越多越迷茫"的怪圈。 -

写作瓶颈:学术规范与表达能力的双重考验

论文写作要求严谨的学术语言与清晰的问题意识,这对习惯于碎片化表达的学生构成挑战,某汉语言文学专业学生的初稿中,"我觉得""应该"等主观表述出现频次达43次,经三次修改才达到学术规范要求,此类现象揭示出从日常思维到学术思维的转换难度,需要经历痛苦的"语言重塑"过程。

写作过程中的赋能机制

-

系统性思维培养的熔炉

毕业论文的框架搭建本质上是对系统思维的训练,以建筑工程专业为例,学生需要将"绿色建筑成本控制"分解为材料采购、施工工艺、运维管理等子系统,这种结构化分析能力在后续职场中可直接转化为项目管理技能,某汽车企业HR访谈显示,具有优秀毕业论文经历的学生,在问题解决维度测评中得分平均高出27%。 -

跨学科能力的孵化场

现代学术研究越来越需要学科交叉视角,某环境科学专业学生在研究"城市热岛效应"时,创造性引入社交媒体情绪分析,通过爬取微博地理标签数据,建立环境参数与市民体感的相关模型,这种突破学科壁垒的尝试,使该研究获得省级优秀论文奖,并催生两项实用新型专利。 -

抗压能力的实战演练

密集的写作周期构成独特的压力测试,跟踪调查显示,完成毕业论文的学生在时间管理、应急处理等维度的能力提升显著,某法学院学生在兼顾律所实习与论文写作期间,开发出"番茄工作法+模块化写作"的组合策略,使其工作效率提升40%,这种自我管理能力成为其通过司法考试的核心竞争力。

困境转化的方法论建构

-

逆向工程法的应用

打破从文献综述入手的传统路径,某计算机专业学生采用"结果倒推法":先通过编程验证算法有效性,再逆向补充理论框架,这种方法使其论文创新点清晰度提升60%,该方法尤其适用于实验科学领域,有效规避"为了理论而理论"的常见陷阱。 -

过程性写作的实践策略

将写作分解为"问题日志-概念图-模块草稿"三阶段,教育系某学生每日记录3个研究疑问,周末整合成思维导图,月末形成章节初稿,这种方法使写作进程可视化,焦虑指数下降35%,神经科学研究表明,这种渐进式输出能持续激活多巴胺分泌,形成正向激励循环。 -

学术社交网络的构建

突破单打独斗的传统模式,某跨校论文协作小组通过线上平台共享文献管理工具,组织"问题诊疗会",小组成员论文盲审通过率高出平均水平22%,这种协作模式不仅提高效率,更培育了学术共同体意识。

争议与反思:价值重估的必要性

在质疑声中,有学者提出"毕业论文存废论",认为其形式意义大于实际价值,但斯坦福大学2019年的追踪研究显示,完成高质量毕业论文的学生,在毕业5年后的职业晋升速度比对照组快1.8倍,本文认为,关键不在于否定论文制度本身,而应改进评价体系:建立"过程性考核+创新性评价"的双轨机制,引入可视化写作进度系统,将文献管理、数据整理等过程要素纳入评分体系。

毕业论文写作犹如学术领域的"成人礼",其难度本质源于从知识消费者向知识生产者的身份转变,通过构建方法论体系、激活支持网络、革新评价标准,完全可以将这种"痛苦的煎熬"转化为"可控的成长",当学生突破写作困境时,收获的不仅是学术成果,更是一种可迁移的元能力——这种在复杂任务中保持理性、持续迭代的素质,恰恰是未来社会最稀缺的核心竞争力。

参考文献

[1] 教育部高等教育司. 中国本科生毕业论文质量发展报告(2022)[R]. 北京: 高等教育出版社, 2023.

[2] 王晓林. 学术写作思维训练的系统建构[J]. 教育研究, 2021(4):56-63.

[3] Stanford Center on Teaching and Learning. The Long-term Impact of Undergraduate Thesis Writing[M]. Stanford University Press, 2020.

本文由Renrenwang于2025-05-20发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/kqlw/1141.html