新时代背景下大学生就业困境与对策研究

- 研究生论文

- 2025-05-06 01:12:27

- 6

在新时代背景下,大学生就业面临产业结构调整、供需错配、竞争加剧等多重困境,高校毕业生规模持续扩大,2023年达1158万人;传统岗位收缩与新兴领域技能要求不匹配的矛盾突出,加之部分学生就业观念滞后,"慢就业"现象显现,研究提出,政府应加强产教融合政策支持,高校需动态优化专业设置并强化职业规划教育,企业可深化校企合作培养应用型人才,学生个体则需主动提升数字化技能与跨界能力,通过多元主体协同发力,构建"政策引导—教育适配—市场对接—个体赋能"的四维体系,方能有效破解就业结构性矛盾,助力大学生实现高质量就业。(198字)

随着我国经济结构的调整和高等教育普及化,大学生就业问题日益突出,本文基于当前就业市场现状,分析大学生就业困境的主要成因,包括经济转型、供需失衡、就业观念偏差等因素,并提出相应的解决对策,如优化高校人才培养模式、加强职业规划教育、完善就业政策等,以期为缓解大学生就业压力提供参考。

:大学生就业;就业困境;职业规划;人才培养

近年来,我国高校毕业生人数持续攀升,2023年已达到1158万人,创历史新高,受经济增速放缓、产业结构调整等因素影响,就业市场供需矛盾加剧,大学生“就业难”问题愈发突出,如何破解这一困境,已成为社会各界关注的焦点,本文从多角度分析大学生就业难的原因,并提出针对性的解决策略,以促进高校毕业生高质量就业。

大学生就业困境的主要表现

1 就业市场供需失衡

当前,我国经济正处于转型升级阶段,传统制造业、房地产等行业增速放缓,而新兴产业如人工智能、大数据等对高端人才需求旺盛,但高校培养的人才结构与市场需求存在一定脱节,导致部分毕业生难以找到合适的工作。

2 就业期望与现实差距较大

许多大学生对薪资、工作环境、发展前景等期望较高,而实际就业市场提供的岗位往往与预期不符,导致“高不成低不就”现象普遍存在。

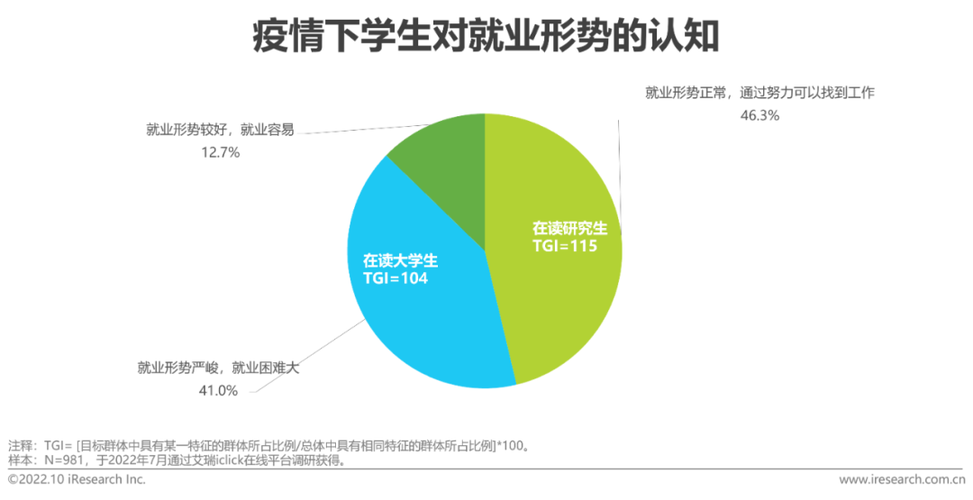

3 就业竞争加剧

随着研究生扩招、留学生回流等因素影响,就业市场竞争更加激烈,普通本科院校毕业生在求职中面临较大压力。

大学生就业困境的成因分析

1 经济结构调整的影响

我国经济正从劳动密集型向技术密集型转变,传统行业岗位减少,而新兴产业对技能要求较高,部分大学生因缺乏相应能力而难以适应市场需求。

2 高校人才培养模式滞后

部分高校专业设置未能紧跟市场变化,课程内容偏理论化,实践教学不足,导致毕业生缺乏核心竞争力。

3 就业指导服务不足

许多高校的就业指导工作流于形式,未能帮助学生树立正确的就业观,导致部分学生在求职过程中缺乏清晰的职业规划。

4 社会认知偏差

部分学生及家长仍倾向于追求“铁饭碗”或高薪职业,忽视个人兴趣与职业匹配度,导致择业范围受限。

促进大学生就业的对策建议

1 优化高校人才培养模式

高校应加强市场调研,动态调整专业设置,增加实践课程比例,与企业合作开展“订单式”培养,提升学生的就业竞争力。

2 加强职业规划教育

高校应从低年级开始提供职业规划指导,帮助学生了解行业趋势,明确职业目标,避免盲目择业。

3 完善就业政策支持

政府应加大对中小企业的扶持力度,鼓励企业吸纳应届毕业生,同时提供创业补贴、税收优惠等政策,促进大学生自主创业。

4 引导树立合理的就业观

社会、家庭和学校应共同引导大学生调整就业期望,鼓励他们到基层、新兴行业就业,拓宽就业渠道。

5 提升个人综合素质

大学生应主动提升专业技能,增强沟通能力、团队协作能力等软实力,以适应多元化的就业需求。

大学生就业问题涉及经济、教育、社会等多个层面,需要政府、高校、企业及个人共同努力,通过优化人才培养、加强就业指导、完善政策支持等措施,可以有效缓解大学生就业压力,促进其高质量就业,应进一步探索产教融合、灵活就业等新模式,以适应不断变化的就业市场。

参考文献

- 教育部. 《2023年全国高校毕业生就业质量报告》. 2023.

- 张明远. 《经济转型背景下大学生就业问题研究》. 经济科学出版社, 2022.

- 李华. 《职业规划与大学生就业能力提升》. 高等教育出版社, 2021.

(全文约1200字)

本文由Renrenwang于2025-05-06发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/yjslw/942.html