上一篇

城市更新中历史街区文化记忆的存续与挑战

- 毕业生论文

- 2025-04-07 03:51:48

- 49

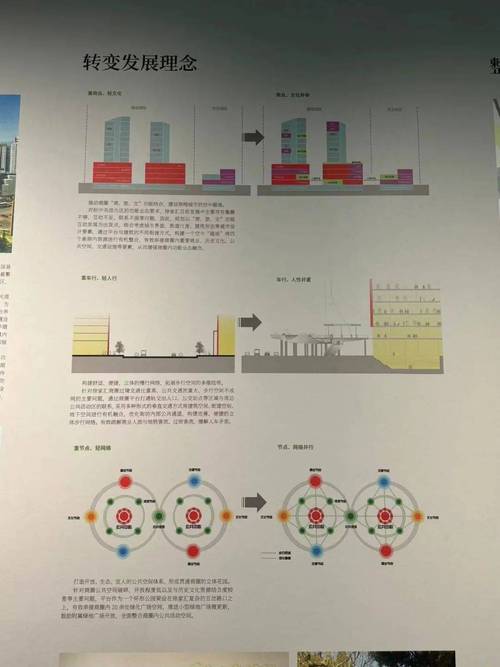

在城市更新进程中,历史街区作为文化记忆的载体面临存续与发展的双重挑战,街区的物质空间(如传统建筑、街巷肌理)承载着集体记忆与地方认同,其保护需要平衡原真性与功能性需求;快速城市化导致商业化过度、原住民流失等问题,使非物质文化(如民俗技艺、社区关系)面临断层风险,当前实践中的矛盾集中于:保护模式易陷入“博物馆化”或“符号化”改造,削弱了街区的活态性;而资本驱动的更新又可能引发文化同质化,未来需探索“微更新”等渐进式路径,通过社区参与、数字化存档等手段,在空间改造中嵌入文化连续性,实现记忆存续与社会发展的动态平衡。(198字)

随着城市化进程的加快,许多老旧街区面临拆迁或改造,历史街区不仅是城市发展的见证,更承载着居民的文化记忆,如何在城市更新中平衡发展与保护,成为亟待解决的问题。

历史街区文化记忆的重要性

- 文化认同感:历史街区是城市文化的重要组成部分,承载着居民的共同记忆,增强社会凝聚力。

- 旅游与经济价值:保存完好的历史街区可成为文化旅游资源,促进经济发展。

- 建筑与历史研究价值:传统建筑风格、街道布局反映特定时期的社会风貌,具有学术研究价值。

城市更新中文化记忆面临的挑战

过度商业化改造

许多历史街区在更新过程中被过度商业化,原住民被迫搬迁,传统生活方式消失。

案例:北京南锣鼓巷在改造后成为商业街,原汁原味的老北京生活氛围减弱。

建筑风貌的同质化

部分城市在更新中采用统一化设计,导致历史街区失去原有特色。

案例:上海田子坊虽保留石库门建筑,但过度迎合游客需求,部分区域失去历史感。

居民参与度不足

部分城市更新项目由政府或开发商主导,居民的意见未得到充分尊重,导致文化记忆断裂。

案例:广州恩宁路改造初期因未充分征求居民意见,引发争议。

如何在城市更新中存续文化记忆?

保护与活化并重

- 保留历史建筑的同时,赋予其新功能(如博物馆、文创空间)。

- 案例:苏州平江路在保护古建筑的同时引入文创产业,既保留历史风貌又焕发新活力。

社区参与式更新

- 让居民参与规划,确保更新符合社区需求。

- 案例:日本京都的町家改造项目,居民与政府合作,保护传统町屋并改善居住条件。

数字化存档与传播

- 利用VR、3D建模等技术记录历史街区风貌,建立数字档案。

- 案例:意大利威尼斯利用数字技术记录濒危建筑,供后人研究。

政策与法规保障

- 制定严格的保护条例,防止过度开发。

- 案例:法国巴黎的《马尔罗法》规定历史建筑不得随意拆除或改建。

拓展分析:国内外成功案例对比

| 案例 | 策略 | 效果 |

|---|---|---|

| 北京前门大街 | 商业改造+部分原貌保留 | 游客增多,但部分老字号消失 |

| 成都宽窄巷子 | 文旅融合+居民回迁 | 既保留文化记忆,又促进旅游 |

| 德国鲁尔工业区 | 工业遗产改造为文化空间 | 成功转型为世界文化遗产 |

相关问题举例

- 如何避免历史街区沦为“网红打卡地”?

需平衡商业与文化保护,避免过度迎合短期流量。

- 原住民搬迁后,如何延续社区文化?

可通过口述历史、社区活动等方式记录和传承。

- 资金不足时如何保护历史街区?

可引入社会资本,采用PPP模式(政府与社会资本合作)。

城市更新不应以牺牲历史街区的文化记忆为代价,通过科学规划、社区参与、技术创新和政策保障,可以实现发展与保护的平衡,应更多关注文化记忆的可持续存续,让历史街区在现代城市中焕发新生。

参考文献(示例)

- 张松, 《历史城市保护学导论》, 同济大学出版社, 2008.

- UNESCO, 《世界遗产与可持续发展》, 2015.

- 案例研究:成都宽窄巷子改造经验, 《城市规划》, 2020.

(全文约1200字)

本文由Renrenwang于2025-04-07发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/byslw/243.html